|

別館

ここでは、神話・伝承によって語られる刀剣を収蔵する。

世界、及び日本において、何らかの曰くの存在するもので、

存在、非存在を問わない

伝承刀剣一覧

世界の刀剣の部(1P目)

仁慈の剣

ロンギヌスの槍

日本の刀剣の部(2P目)

蛍丸 来国俊

妖刀村正

|

|

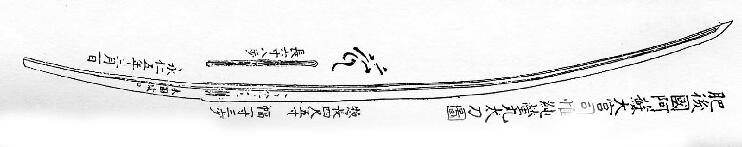

蛍丸 来国俊(肥後国阿蘇神社宝物として伝来)

蛍丸(号)

銘:表 来国俊

裏 永仁五年三月一日

刀工:来国俊

所持者:現在行方不明

刃長約101.35cm(三尺三寸四分五厘)総長四尺五寸、幅一寸三歩の大太刀。

刀身の樋は、樋先上り掻き通して茎先まで入り、差し表に「南無八幡大菩薩」下に護摩箸を彫り、裏には梵字(大日如来?)及び六寸八歩の素剣の彫りが施されている。

集古十種に描かれた図版から推測するに、細身の繊細優美な姿から恐らく直刃小丁子(若しくは細直刃)刃紋であったと思われる。(但し、戦による刃こぼれが激しく、研ぎなおされたために痩せた可能性もある。)

阿蘇神社の宝物として南北朝の昔から代々阿蘇家に伝来し、昭和6年12月14日には男爵阿蘇恒丸の名で国宝に認定されている。

来国俊は、鎌倉期に活躍した山城一派の刀工で、その出来は大業物の部類に属する。来国俊と銘を切るのは1290年ごろからで、永仁五年は1297年、即ち国俊57歳辺りに作刀されたものであろう。その頃の特徴としては、元と先の身幅に差が生じて身幅が減じ、板目が良く積んだ綺麗な地肌に小乱れや小丁子、中直刃を焼いている。帽子は直刃で小丸に帰り深く、鎌倉末期の作風を踏襲している。

蛍丸は尊王の太刀である。その謂れは肥後国阿蘇大宮司惟澄が建武3年(1336年)3月に、九州福岡市へと落ち延びた足利尊氏を多々良浜で迎え撃った時の出来事に起因する。

後醍醐天皇に対して挙兵した足利尊氏は、九州にまで敗走し元寇の古戦場である多々良浜で、阿蘇神社豪族の阿蘇氏及び後醍醐天皇軍の菊地武敏と激突。

九州軍一万に対し尊氏軍わずか千。三月二日昼、戦いの先端は開かれ、九州軍の力攻めの前に尊氏軍は切り崩されて、もはや勝敗の帰趨が決したと思われたとき、北方から吹き付けた風が多々良浜の砂を巻き上げ、風下に陣を敷いていた九州軍の視界を奪い形成は逆転、離反者が続発し、菊池武敏の本陣を衝かれた九州軍は総崩れとなった。

混乱の中で、来国俊の大太刀を振るいながら戦線を離脱した惟澄が阿蘇山下の矢部城に到着したのは4日薄暮のことである。激戦の後を物語るように来国俊の太刀には無数の刃こぼれが生じて、もはや刀としての機能は果たせる状態には無い。

そんな中で、戦いに疲れ深い眠りについた惟澄は不思議な夢を見る。

闇に舞う幾匹もの蛍が、刃のこぼれた太刀にとまって静かに明滅している夢である。季節外れの蛍、それは死んだ者達の魂のように、また一匹、また一匹と数を増し、太刀は光に包まれてゆく。

やがて刺し込む朝日に目を覚ました惟澄が、昨晩の不思議な夢を思い出しながら太刀に目をやると、昨日までは無数にあった刃こぼれが、全て消えて無くなっていた。

やがて、阿蘇家の大宮司となった惟澄は、この太刀を阿蘇神社の拝殿深くに秘蔵し、蛍丸は長い眠りに就く事になる。

そして人はこの太刀を『蛍丸』と呼んだ。

この物語が、本当に惟澄に起こったものであるか、それとも刃こぼれ激しい国俊を研がねばならなかった研ぎ師の作った御伽噺だったのかは分からないが、それは名刀に相応しい美しい伝説である。

600年という長い眠りを覚ましたのは太平洋戦争後であった。だが、その目覚めは蛍丸の歴史に終止符を打つものであった。

アメリカの刀狩りにより接収された蛍丸はそれ以来、未だに発見されていない。発見されれば国宝間違いないのだが、殊に熊本の刀狩は激しく、集めた刀にガソリンをかけて焼き海中に投棄しているので、蛍丸もその運命を辿り今は海底で静かに眠っているのかもしれない。

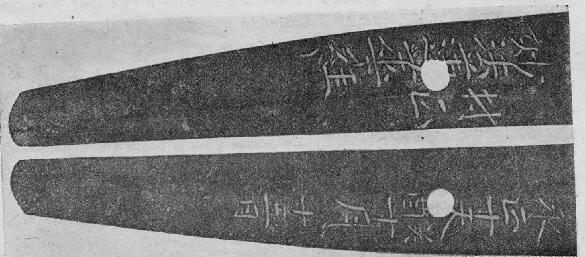

妖刀村正(日本刀剣)

刀 工 村正 伊勢の国東方住 右衛門尉村正(村正は3代あると思われる)

製作年代 室町末期 末古刀 (写真は初代村正で唯一重要美術刀剣)

所持者 村正の刀剣は広く伝来している。

(写真のものは肥前佐賀藩鍋島勝茂〜小城藩に終戦まで伝来)

作刀、寸延び短刀多く、地大板目、刃紋互の目、箱乱れ烈げしき刃。

特徴的な(初代はそんなでも無い)茎の形は村正茎といわれ、たなご腹形でふくれている。

村正が日蓮宗徒であったことは、銘の切り方から推測できる。(10月13日は日蓮の命日にあたる)

その凄みを語る逸話には、川に突き立てた正宗と村正に流れてきた木の葉が、正宗は避けて通り、村正には吸い寄せられてすっと両断されたと言う。

村正妖刀伝説

村正が妖刀といわれる経緯には、徳川家がこの作刀によって、度々命を落としている事から、江戸時代の講談によって伝説化したものである。

家康の祖父清康が村正で斬られ、父広忠は重傷を負い、家康自身は村正の槍によって負傷し、長男信康が信長の命により切腹したときに使用された介錯が村正であったといわれる。

それにより、村正を差す事は、幕府への造反の意思有りと受け取られるようになり、多くの村正が銘を潰したり、書き替えられている。

なお、幕末には倒幕の志士達により、好んで使用されている。

|

|

|

|